Por Román Ceano

SECRETOS, MENTIRAS Y VIAJES PELIGROSOS

"Como paseante en el sendero que lleva de la vida a la muerte,

he conocido los relatos que hablan de las dos,

pero no he encontrado en ellos verdad alguna."-- Alfred Dillwyn Knox

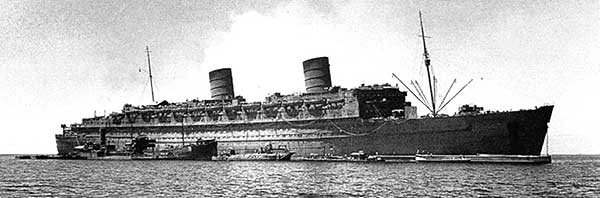

Sin que los alemanes lo supieran, en Noviembre de 1942 tuvieron a tiro a uno de los individuos que más había contribuido a dañar sus posibilidades de victoria en el Atlántico. Alan Turing había sido enviado por Travis a EEUU a explicar sus secretos, como muestra final de la buena voluntad británica de colaborar plenamente. Cruzó el océano a bordo del Queen Elizabeth, en el que resultaría ser uno de los peores meses en cuanto a hundimientos.

En una triste metáfora más de la guerra, el otrora lujoso paquebote había sido despojado de toda comodidad y convertido en un inconfortable transporte de tropas. Ahora rompía las olas pintado de gris neutro, con una apariencia sucia, triste y descuidada. El único rastro visible de su antiguo esplendor era una velocidad desconcertante. Era el barco más rápido de cuantos navegaban por el Atlántico, más rápido incluso que un submarino en superficie. Su capacidad de maniobra marchando a toda velocidad le permitía esquivar torpedos, siempre que no le dispararan muchos a la vez.

Surcaba el mar en solitario y a toda máquina, siguiendo un rumbo de rápidos zigzags aleatorios. Para los submarinos alemanes, el Queen Elizabeth era una presa muy codiciada porque sabían que el nombre del que lo hundiera estaría en las portadas de todos los periódicos del mundo. Algunos vigías lo habían avistado desde la torreta, pero antes que el comandante pudiera hacer algo ya había desaparecido entre las olas. Los marineros de ambos bandos empezaron a llamarlo el “fantasma gris” y muchos lo veían incluso cuando era imposible que estuviera allí...

En el trayecto hacia el este, el enorme barco solía viajar repleto de soldados con sus flamantes uniformes recién cosidos. En cambio, en el viaje hacia Nueva York transportaba tan solo algunas docenas de refugiados que huían de la zona ocupada por los nazis. Se daba la paradoja de que los primeros marchaban alegres hacia su destrucción mientras que los que iban a poniente, a pesar de alejarse del peligro, paseaban por las cubiertas taciturnos y envueltos en fúnebres pensamientos.

Era gente para la que el miedo al ataque de un submarino representaba tan solo la coda final de la odisea de terror que habían vivido. Habían pasado meses sumidos en el pánico y la paranoia, enseñando papeles falsos o caminando de noche junto a un desconocido al que habían confiado la vida. A bordo del Queen Elizabeth, mientras el gélido viento salado fustigaba sus caras y les hacía sentir vivos, sufrían la sarcástica crueldad del destino. Les había salvado al precio de dejarles un negro vacío: el recuerdo de los seres queridos muertos o enviados a un infierno aún más terrible que la muerte.

Turing viajaba solo y mezclado con ellos, confiando su seguridad al anonimato. No había pasado por experiencias tan extremas, pero hacía ya cuatro años que no podía hablar abiertamente con nadie de su trabajo. Ser homosexual le condenaba también a la clandestinidad en su vida privada, por lo que cualquier conversación casual con un desconocido era para él un estresante ejercicio de ambigüedades, silencios y engaño.

El día 13, el Queen Elizabeth cruzó majestuosamente los Narrows y entró sin novedad en la bahía interior de Nueva York. Algunas familias se abrazaban en silencio mientras pasaban bajo la mirada hierática de la estatua de la Libertad. Poco después contemplaban la maniobra de atraque que sellaba su salvación.

Al desembarcar, más de un pasajero sufrió el celo de los oficiales estadounidenses de inmigración. Turing fue de los que lo pasó peor, porque su pasaporte genérico de empleado del gobierno le hizo objeto de un montón de preguntas que contestó con poca habilidad. Estaba en viaje oficial y venía a visitar un departamento de la marina estadounidense en Washington, pero no podía revelar cuál. Durante su estancia en Nueva York cuidaría de él un departamento dependiente del ministerio de Asuntos Exteriores británico, aunque no disponía de pasaporte diplomático ni de salvoconducto alguno.

Tras largo tiempo de preguntas impertinentes en variantes más o menos espesas de inglés con fuerte acento nasal, los oficiales alcanzaron una conclusión. Sin ninguna muestra de empatía, Turing fue invitado a abandonar el edificio por el lado de la calle, es decir que fue autorizado a entrar en los EEUU de América. La experiencia le resultó tan traumática que le dedicó un párrafo en el informe que redactó para Travis sobre su visita a EEUU.

Turing le comentaría más tarde a su madre que le había molestado mucho la poca seriedad mostrada por “sus empleadores” al enviarle sin credenciales adecuadas. Este episodio es el que ella siempre explicaba después de la guerra a sus amistades. Su hijo Alan había tenido problemas para entrar en EEUU a pesar de “ir en una misión oficial muy importante”. Andrew Hodges especula en una nota a pie de página de su biografía de Turing que quizás la anécdota cobrara tanta relevancia en el relato de Alan a su madre porque eso era casi lo único concreto del viaje que podía contarle. Resaltar lo trivial para ocultar lo sustancial es la mejor forma de eludir el engaño directo.

Una vez superado el enojoso trámite Turing se reportó al BSC, una estructura semiclandestina creada por el millonario canadiense William Stephenson por encargo directo de Churchill. Tenía alquiladas dos plantas enteras en el Rokefeller Center, en el cruce de la Quinta Avenida con la calle 49. Era el centro neurálgico de una tupida red de estaciones de espionaje que cubría tanto las grandes ciudades de Estados Unidos como todas las capitales de Latinoamérica.

Al principio de la guerra, el cometido de Stephenson había sido actuar como enlace informal del MI5 (contraespionaje) con el FBI. Durante la época más dura de la batalla de Inglaterra, el embajador americano en Londres era Joseph Kennedy, considerado filo-alemán por los ingleses. Stephenson creó un canal directo entre Londres y Washington que permitía puentear la embajada en Londres, de forma que si un agente alemán era descubierto operando en EEUU no habría el riesgo de que lo alertaran antes de que pudiera ser neutralizado.

Con el tiempo, no solo al MI5, sino también el SIS (espionaje) y a su pintoresco vástago, el SOE (operaciones especiales) empezaron a utilizarlo para comunicarse con sus pares estadounidenses mediante un canal seguro, confidencial y directo a la persona adecuada. Estar en el centro de las relaciones entre los servicios secretos de los dos países y tener trato con todas las agencias de ambos lados del Atlántico dio a Stephenson la oportunidad de acumular más y más responsabilidades, hasta absorber todas las redes secretas del Imperio desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. Los enormes gastos en que incurría su ingente plantilla de personal eran objeto de fuertes críticas en Londres, sobre todo por parte de Menzies, que era quien pagaba la factura.

Contra la tradición establecida, la organización de Stephenson combinaba todas las especialidades de acción encubierta bajo una sola mano. Por ello tenía en nómina desde periodistas y lobbistas de Washington que abogaban por los intereses de Inglaterra, hasta agentes de campo de los de zapatos con suela de goma, pistola pequeña y media docena de pasaportes, pasando por una numerosa red de informadores incrustados en todas las instituciones gubernamentales de los dos continentes.

Turing pasó varios días en Nueva York, durante los cuales trabó amistad con Benjamin deForest Bayly. Este criptógrafo era canadiense como Stephenson y trabajaba en las oficinas de la Quinta Avenida. Era el responsable de la criptografía que utilizaba el BSC para comunicarse con todos sus agentes y también con las organizaciones británicas que representaba, cuya sede estaba en Londres. En ese momento estaba ocupado solventando un problema que se estaba haciendo más perentorio cada día.

Por motivos históricos las líneas de comunicación secreta entre Nueva York y Londres pasaban por Toronto, en Canadá. La comunicación entre Nueva York y Toronto era por teletipo sobre cable, mientras que entre Toronto y Londres era en Morse sobre radio. Por tanto, hacía falta tener un ejército de teclistas en Toronto convirtiendo de un sistema al otro. Eso creaba un cuello de botella que ahogaba el canal, ya que la velocidad mecánica se convertía en velocidad humana. Al principio no había sido un problema pero en ese momento causaba terribles embotellamientos de material muy sensible que no admitía espera (diálogos entre Churchill y Roosevelt, material descifrado de Enigma, coordinación de operaciones encubiertas, etc...)

Bayly quería conectar los dos equipos mediante unos circuitos de conversión. Eso obligaría a enviar mensajes en código Baudot por un canal de radio, por lo que también estaba trabajando en un sistema de cifrado. Había modificado una impresora de tiras de papel perforado de marca IBM, haciendo que imprimiera dos tiras en lugar de una. En lugar de alimentarla desde un teclado, la alimentaba desde un circuito con cinco válvulas de vacío conectadas de forma que generaran un flujo aleatorio. Su plan era imprimir muchos kilómetros de las dos tiras y enviar una por valija diplomática a Inglaterra cada cierto tiempo. Un sumador de aritmética booleana en Nueva York cifraría con la que se había quedado él y otro idéntico en Londres descifraría con la tira enviada.

Turing y Bayly departieron amigablemente y se rieron juntos de cómo los oficiales militares se habían adentrado más y más en el terreno de la incipiente teoría de la señal, que requería un grado de abstracción incompatible con la tradición castrense de ceñirse al realismo más crudo. Bayly le contó -por ejemplo- que había recibido muchas quejas sobre su nuevo sistema porque “abusaba de los ceros”. En efecto, los métodos posicionales de empaquetamiento de los mensajes cifrados, que utilizaba para convertir el Baudot en Morse para su transmisión por radio sobre el Atlántico, obligaban a poner ristras de ceros como “padding”. Algunos oficiales habían protestado, ya que los ceros “no son información”. Las respuestas de Bayly derivaban en discusiones que dejaban perplejos y con un fuerte dolor de cabeza a los participantes.

(C) Román Ceano. Todos los derechos reservados.