¿Dices que el tiempo pasa?

El tiempo se queda,

nosotros somos los que pasamos.-- Henry Austin Dobson

La emboscada del destino

Por Román Ceano

En Londres, el gobierno de Chamberlain estaba en apuros. Después de vender a la opinión pública durante tres años que existía una forma de evitar la guerra, ahora la enfrentaba a la dura realidad. Todas las renuncias a la ética y al amor propio realizadas durante esos años habían sido inútiles, y una vez despojadas de su supuesta efectividad resultaban penosas y vergonzantes. Los periódicos atacaban las decisiones que en su momento habían aplaudido y se acordaban de los austríacos y los checoslovacos, entregados inútilmente para apaciguar a la bestia, o nombraban la república española, donde Chamberlain había dejado intervenir a Hitler y Mussolini hasta el punto de que ésta se había tenido que volver hacia Stalin para encontrar alguna ayuda.

El tres de Septiembre de 1939, el día de la alocución radiofónica, el Parlamento fue convocado para una sesión de urgencia esa misma tarde. Desde que había vuelto de Munich con su famoso papel, Chamberlain había estado soportando discursos de los partidos de oposición acusándole de haber traicionado todos los principios morales y éstos habían arreciado cuando Hitler invadió el resto de Checoslovaquia. Esa tarde, con la declaración de guerra sobre la mesa, era probable que el gobierno sufriese una embestida en toda regla o incluso una moción de censura puesto que ni en las filas de su partido se consideraba que Chamberlain pudiera seguir después de una serie tan garrafal de errores de cálculo. Pero en medio de su desesperación personal, seguía siendo un político y tenía en la manga una carta que jugar. Iba a ofrecer un ministerio a alguien de su partido que a pesar de eso también era su crítico más feroz.

No era un personaje popular, y durante los muchos años que llevaba sin ser ni siquiera ministro, había aburrido a todo el mundo de su retórica grandilocuente, más propia de un personaje de Shakespeare que de un político moderno. Le habían oído defender la invasión de la Rusia bolchevique, pedir el estado de sitio durante una huelga general, preguntarse por qué el Gobernador General de la India recibía a un “abogado de tercera vestido de faquir” (con motivo de la visita a éste de Ghandi) y una innumerable colección de disparates más, que habían hecho recordar a todos las excentricidades “de su pobre padre”.

Su “pobre padre”, como decían en voz baja en los clubs de Londres, había sido un populista de derechas cuya aportación a la política había sido darse cuenta de que el otorgamiento continuo a más y más personas del derecho de voto no implicaba que ganaría siempre la izquierda, porque las personas realmente pobres solían ser en esa época muy religiosas y conservadoras, por lo que podían ser usadas en las elecciones contra los intelectuales de clase media, que eran mucho menos numerosos. En su vida privada fue un playboy, que finalmente se casó con la “mujer más bella de Europa”, a decir de alguien tan poco dado al lirismo como Bismark.

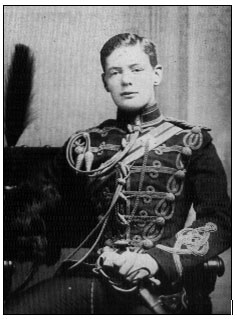

Después de una vida muy intensa, murió joven. A su muerte, su mujer decidió que el hijo pequeño -que nunca había despuntado en el colegio, sino más bien al contrario- se dedicaría a la política como su padre. Siguiendo el canon victoriano, inspirado en la lectura de los clásicos, el joven Winston fue enrolado en el ejército para conocer mundo y adquirir un pasado. Desde el primer momento le gustó la vida milita,r con sus largos periodos de inactividad que usaba para leer febrilmente todo lo que conseguía que le enviaran, desde “La Decadencia del Imperio Romano” de Gibbons hasta “El Origen de las Especies “de Darwin, pasando por Schopenauer, Malthus, Stuart Mill, manuales de política económica y la Historia Moral de Europa de Lecky, junto con las fuentes clásicas de la historiografía de las guerras napoleónicas: Fortescue, Oman y sobre todo Napier.

Su madre era hasta cierto punto una persona influyente, ya que conocía a todos los políticos compañeros de su marido. Su labor incesante siempre estuvo destinada a que lo enviaran al centro de la acción en cuanto un solo tiro se disparase en algún rincón del Imperio. Después de participar en varias misiones que terminaron en victorias sin disparar un tiro, fue enviado dentro de un pequeñísimo ejército a sofocar una rebelión en la frontera noroeste del Raj (es decir, en la actual frontera de Pakistán con Afganistán), donde la posesión inglesa se diluía en una nube dispersa de clanes con diferentes grados de alianza entre sí y con el Imperio.

Su madre era hasta cierto punto una persona influyente, ya que conocía a todos los políticos compañeros de su marido. Su labor incesante siempre estuvo destinada a que lo enviaran al centro de la acción en cuanto un solo tiro se disparase en algún rincón del Imperio. Después de participar en varias misiones que terminaron en victorias sin disparar un tiro, fue enviado dentro de un pequeñísimo ejército a sofocar una rebelión en la frontera noroeste del Raj (es decir, en la actual frontera de Pakistán con Afganistán), donde la posesión inglesa se diluía en una nube dispersa de clanes con diferentes grados de alianza entre sí y con el Imperio.

En “La Frontera” (como se la llamaba habitualmente), habitaban los Pashtún, feroces jinetes, medio pastores medio bandoleros, que habían sembrado el terror en las rutas del Hindu Kush durante un milenio. Ahora habían decidido echar los dados una vez más para sacudirse el dominio de aquella reina que habitaba un país tan lejano que nadie sabía dónde estaba en realidad. Conocedores del abrupto terreno, y armados con las mismas armas que los ingleses (compradas de contrabando con dinero del Zar), dejaron de pagar el tributo. El Gobernador General de la India decidió darles un escarmiento inmediato, antes de que se propagase el ejemplo.

El joven Winston estaba tan ansioso por entrar en combate que cabalgaba siempre una milla por delante de su batallón mientras se adentraban en los valles de las primeras estribaciones del Himalaya. Cuando ya casi llegaban a la zona de la insurrección, al ver a los guías que esperaban en una curva montados en sus caballos, cargó contra ellos con la pistola en la mano tomándolos por rebeldes. Fue recibido con grandes carcajadas, ya que su cabalgada impresionó poco a aquellos encallecidos mercenarios.

Pero pronto aprendieron a respetarlo, viendo el valor y sangre fría que desplegaba en combate. Sus ojos siempre miraban al enemigo, anticipando sus movimientos con misteriosa precisión y leyendo el terreno como un veterano. Durante las acciones, los soldados que ocupaban las posiciones de vanguardia se acostumbraron a recibir sus visitas a caballo, con las balas de los pashtunes silbando a su alrededor, para indicarles erguido sobre la silla, a la manera de los generales de Wellington, una dirección de avance o una posición más fuerte a la que replegarse. Muchos días terminaba la jornada escribiendo a su madre largas cartas, en las que le contaba sus impresiones y el número de hombres que había matado. Sobre su desprecio al peligro durante los paseos a caballo le escribió : “Si una bala es lo que el Destino me tiene reservado, ¿qué forma más galante puede haber de recibirla?”

En 1898 su madre consiguió que fuera enviado con la fuerza expedicionaria de Kitchener, el conquistador de Egipto, que partía de la estación Victoria para destruir el reino derviche en Sudán y tomar posesión para el Imperio. Los derviches eran un grupo de iluminados que había levantado un ejército de fanáticos suicidas cuya mayor hazaña había sido la toma de Khartum, capital de Sudán, donde trece años antes habían exterminado un ejército al mando del general Gordon. Desde entonces su reino a orillas del alto Nilo había bloqueado la comunicación entre Egipto y el Africa austral inglesa que, tras la derrota de los zulúes, iba desde El Cabo hasta la región de los Grandes Lagos donde nace ese río.

Después de remontar el Nilo hasta las cataratas en barcos de paletas, en una marcha agotadora a través del desierto, alcanzaron las afueras de Ombdurmán. En Ombdurmán, prisión supuesta de uno de los protagonistas de “Las cuatro plumas”, el reino derviche tenía la tumba sagrada de su fundador y allí se aprestaban 60.000 seguidores de la secta a ganarse el paraíso, enviando ingleses a donde quiera que éstos fueran una vez muertos.

Winston formaba parte de la caballería y realizaba tareas de reconocimiento donde su temeridad encontraba terreno abonado. Sin ir más lejos, la propia mañana de la batalla, Kitchener, que aún no le conocía más que de vista, tuvo que enviar a buscar varias veces al subteniente Churchill que se empeñaba en permanecer a pocos cientos de metros del enemigo. Aunque obedecía, al cabo de un rato ya volvía a estar en el mismo lugar. Sólo se retiró definitivamente cuando unos 20.000 derviches, gritando consignas y tocando tambores, corrían hacia él.

Poco después, el 21 de Lanceros, su regimiento, participó un una acción durante la que se produjeron la mayor parte de bajas inglesas del día. Cuatro escuadrones en línea cargaron sobre un grupo de 300 derviches para despejar el flanco izquierdo, sin darse cuenta de que un cauce seco ocultaba a varios millares. Cuando los vieron, en lugar de retroceder, cargaron sobre ellos. Después de un choque extremadamente violento contra la masa de guerreros, se abrieron paso hasta el otro lado, formaron y cargaron otra vez en dirección contraria atravesándola nuevamente. Después bajaron del caballo y acribillaron con varias disciplinadas descargas de fusilería a los derviches supervivientes hasta tomar posesión del terreno. Churchill recordaría toda su vida con nostalgia el tintinear de los herrajes sobre el fondo atronador de los cascos durante la carga y la explosión de adrenalina cuando se defendía con sable y pistola de los derviches que intentaban alancear su caballo o tirarlo de la silla.

Aparte de este momento de emoción la batalla fue una masacre sistemática en la que perecieron casi todos los indígenas (56.000). Los ingleses, muchísimo menos numerosos, formaron las mismas líneas rojas (esta vez caquis) que habían terminado con Napoleón en Waterloo setenta años antes. Incapaces de coordinarse unas con otras con precisión suficiente, para atacar desde dos lados a la vez, las oleadas de derviches nunca lograron caer sobre ellas desde ninguna otra dirección que no fuera la línea de fuego y nunca llegaron a tocarlas.

Después de su primera campaña había escrito un libro sobre su experiencia y las circunstancias de la política inglesa en la zona, que fue muy bien recibido por su prosa elegante y su serenidad de juicio, insólita en una persona tan joven. Al volver a Londres desde el Sudán escribió un nuevo libro que tuvo aún más éxito y le abrió las páginas de los periódico,s que se peleaban cartera en mano por los artículos donde narraba sus aventuras en primera persona.

Al igual que en el primer libro, en el segundo usaba un lenguaje muy mordaz para con el ejército. Criticó ácidamente a Kitchener por “su falta de caballerosidad” al haber rematado a todos los heridos indígenas en Ombdurmán y haber además profanado la tumba del fundador de la secta para llevar su cabeza a Londres, como venganza porque éste había cortado y conservado en aceite la de Gordon.

Si su primer libro no había caído bien en los cuarteles, el segundo le reportó la hostilidad abierta del ejército, que decidió enviarlo a un puesto tranquilo en las calurosas llanuras de la India para que reflexionase sobre la disciplina. Este destino no gustó nada a Churchill, que empezó a pensar en dejar la vida militar para poder vivir aventuras, a las que ahora era un adicto. Además, en esa época los oficiales de caballería se pagaban el caballo y la manutención, por lo que le costaba dos fortunas seguir en los húsares: una la que gastaba y otra la que dejaba de ganar al no poder escribir más regularmente.

En 1902, convencido por el director de un periódico que le hizo una oferta irresistible, renunció a su carrera militar y se fue de corresponsal a la guerra de los Boers que acababa de estallar. Un día, mientras viajaba como corresponsal en un tren blindado por el Transvaal, éste cayó en una emboscada. Churchill tomó el mando de los soldados que había a bordo y defendió un vagón descarrilado durante horas para cubrir la retirada del resto del tren. Capturado finalmente por los asaltantes, se fugó de la prisión cuando iba a ser fusilado por luchar sin uniforme. Logró salir del país boer llegando a Londres como un héroe. En la Estación Victoria le esperaba una multitud de periodistas y curiosos a la que relató su epopeya subido en una caja. La gente estaba electrizada mientras Churchill les hablaba con frases largas y equilibradas, mezclando sabiamente pasión y descripción.

Con la ayuda de las portadas de la prensa, ahora era la persona más popular de Inglaterra, un personaje legendario de la talla de los Héctor y los Aquiles, tan queridos por los victorianos. En una guerra que estaba siendo un fracaso, ya que un puñado de granjeros asestaban golpe tras golpe a los hasta entonces invictos ejércitos ingleses, para la opinión pública Churchill representaba los verdaderos valores de Inglaterra mejor que los generales estúpidos que lanzaban a sus hombres a una desgracia tras otra. Todos recordaron que descendía por línea directa de Malborough, el más grande guerrero inglés.

Le ofrecieron presentarse como diputado y aceptó, aunque sólo consiguió su escaño al segundo intento. En el parlamento destacó enseguida por su estilo, que combinaba eficazmente la pedagogía reposada con los finales contundentes. Partidario fanático de todas las causas a las que se apuntaba, fue nombrado ministro sin cartera en el primer gobierno Liberal, gracias a que se cambió de partido, dejando el Conservador, con el que había conseguido su escaño. Luego fue ministro del Interior, de Economía y finalmente de Marina en 1912 con sólo 37 años de edad.

Allí pudo mostrar realmente su excelencia. Trabajador organizado e incansable, Churchill puso en pie la flota inglesa recorriendo todos los puertos y convirtiéndose en un experto en cualquier técnica implicada, desde la maniobra en combate hasta la fabricación de acorazados. La marina de guerra llevaba más de cuarenta años de evolución vertiginosa desde que se había botado el primer barco sin velas. En 1912, los motores de turbina, las aleaciones especiales y los nuevos diseños de cascos, habían dado lugar a acorazados que podían enviar cada minuto doce proyectiles de media tonelada más allá del horizonte mientras se desplazaban a la velocidad de una lancha de esquí acuático actual.

Mucho de todo esto se debía al almirante Fisher, a quien Churchill nombró comandante de la flota a pesar de que su mal carácter le había enemistado con todo el mundo. Alemania por su parte tenía barcos con cañones más pequeños pero blindajes más resistentes y su flota era famosa por las ópticas tan perfectas que montaba, producto de la fábrica Carl Zeiss de Iena. Estaba intentado amenazar la supremacía naval británica gracias a su poderosa industria del acero y su proverbial habilidad para la ingeniería. Churchill y Fisher se aseguraron de que no lo consiguiera. Cuando estalló la Gran Guerra, los barcos alemanes permanecieron cuidadosamente en sus puertos para evitar el encuentro con la flota inglesa.

Churchill sin embargo no se quedó quieto. En un gabinete de políticos profesionales, él y su viejo conocido Kitchener, que ahora era ministro de la Guerra, eran el alma de las decisiones militares. Después de cuatro semanas de ofensiva, los alemanes estaban barriendo Bélgica, a la vez que su tenaza envolvía a los franceses y amenazaba París. En Amberes el gobierno y el rey belgas consideraban la rendición, a pesar de que la ciudad parecía segura porque estaba fortificada con varios anillos de fuertes de hormigón. Churchill convenció al resto del gabinete para que le dejasen ir a persuadirles para que no se rindiesen.

Al llegar a Amberes tomó el mando con el subterfugio de decir que pronto llegarían unos enormes refuerzos ingleses. De momento había hecho enviar dos brigadas de Royal Marines, que eran la única infantería que tenía bajo su mando. Durante una semana dirigió al ejército belga y a sus propios Marines contra los intentos alemanes de abrir brecha mediante bombardeo pesado con morteros gigantes transportados en vagones de tren. Un periodista italiano escribiría más tarde que asomando las narices desde un búnker había visto su silueta al descubierto “fumando un puro y mirando hacia el enemigo mientras estudiaba la situación bajo los silbidos de la metralla de las granadas que explotaban alrededor”. Londres no le dio refuerzos. Tampoco le dio -como pedía- el mando sobre todas las fuerzas inglesas en Bélgica, porque el grado con el que había abandonado el ejército era el de teniente y si se hubiese atendido su petición, habría mandado sobre varios generales.

Al final Amberes resultó imposible de defender ante el ataque de un mortero concreto de calibre especialmente monstruoso, que destruía fuertes con paredes de cinco metros de grosor de un solo tiro. Los belgas decidieron rendirse en vista de que no aparecía refuerzo alguno, y Churchill escapó a Inglaterra. En cierto sentido había salvado al ejército inglés ,ya que la resistencia de Amberes una semana más de lo esperable le había permitido reagruparse en torno a Ypres, donde se atrincheró. Sin embargo, al llegar a Londres se encontró con la crítica de todo el mundo. Se le reprocharon las bajas de los Royal Marines y se le reprochó la locura de un ministro de Marina inglés metido a dirigir infantería extranjera. Unos pocos partidarios alabaron el espíritu “wellingtoniano” de su aventura. ¿Existía alguien más que pudiera convencer a un gobierno extranjero para que le entregase el mando de todas las operaciones militares? ¿Tenía el primer ministro Asquith el empuje que hace falta para ganar una guerra? ¿Y si Inglaterra seguía el consejo implícito de los belgas?

Asquith recibió a Churchill en actitud de perdonarle “a pesar de todo”. Le confirmó generosamente en su puesto de ministro de Marina y le aconsejó que moderase sus impulsos ya que su carrera política peligraba si persistía en hacer excentricidades de ese calibre. Así que Churchill volvió a dedicarse a la marina.

© Román Ceano. Todos los derechos reservados.